Berlin. Gorbatschow war mit seiner Politik des friedlichen Wandels das absolute Gegenbild zum heutigen russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wann immer Michail Gorbatschow Anfang der 90er in Deutschland auftauchte, wurde er mit Jubelchören begrüßt. „Gorbi, Gorbi“ riefen ihm ganz normale Leute auf der Straße zu. Der Mann mit dem freundlichen Lächeln war das Gegenbild der Moskauer Apparatschiks, der steingewordenen Gralshüter der Sowjet-Macht. Gorbatschow und Raissa, die elegante Frau an seiner Seite, wurden in den westlichen Hauptstädten als neues Pop-Paar gefeiert.

Der Dienstagnacht verstorbene 91-Jährige war ein Mann aus einem anderen Zeitalter. Von 1985 bis 1991 hatte er die Sowjetunion als Generalsekretär der KPdSU und als Staatschef geführt. Er wollte sein Land von innen verändern. „Glasnost“ (Offenheit) und „Perestroika“ (Umgestaltung) wurden zu den Leuchtvokabeln seines politischen Glaubensbekenntnisses.

Und er wollte den friedlichen Ausgleich mit dem Westen. Bereits 1987 hatte er die Vision vom „Bau eines neuen europäischen Hauses“, das von Lissabon bis Wladiwostok reichen sollte. Am 7. Dezember 1988 hielt er eine Rede vor der UN-Generalversammlung, bei der er einseitige Abrüstungsschritte in Aussicht stellte.

Michail Gorbatschow: Stationen seines Lebens in Bildern

Gorbatschow: Politik des friedlichen Wandels

Im selben Jahr distanzierte sich Gorbatschow von der Breschnew-Doktrin. Die Länder des Warschauer Pakts konnten ihre Staatsform fortan selbst bestimmen. Die neue Freiheit veränderte das Klima. Moskaus Kurs der eisernen Faust, der 1968 noch zu einer blutigen Niederschlagung der Demonstrationen in Prag geführt hatte, war weg. Dies bereitete den Weg für eine Reihe überwiegend friedlicher Revolutionen 1989 in Europa.

Gorbatschow war mit seiner Politik des friedlichen Wandels und der Annäherung das absolute Gegenbild zum heutigen russischen Präsidenten Wladimir Putin. Rückblickend betrachtet war er der Anti-Putin. Der 1987 mit US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnete INF-Vertrag zum Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen gilt als diplomatisches Glanzstück der Ära Gorbatschow.

Der heutige Kremlchef steht dagegen für eine Vereisung der Innenpolitik mit Gleichschaltung der Medien und Ausschaltung jeglicher Opposition. Und er fährt außenpolitisch einen Kurs der Konfrontation gegenüber dem Westen. Der Satz des ehemaligen Geheimdienst-Offiziers Putin von 2005 kann als indirekte Vorwegnahme der heutigen imperialen Ambitionen Moskaus gedeutet werden: „Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.“

Mit der Ukraine-Invasion am 24. Februar hat Putin die europäische Friedensordnung, die sich nach dem Ende des Kalten Krieges etabliert hatte, zerstört. Der Krieg ist zurück in Europa.

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“

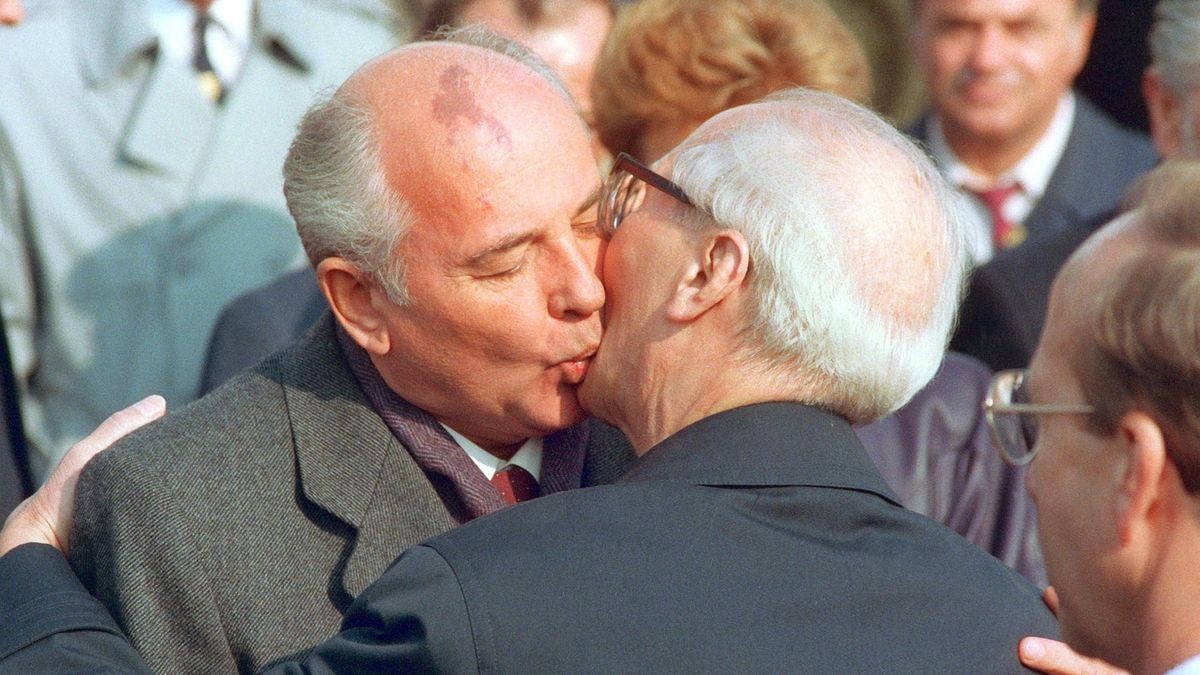

Gorbatschow, der Anti-Putin, machte es genau umgekehrt. Am 6. Oktober 1989 – rund fünf Wochen vor dem Fall der Mauer – besuchte er Ost-Berlin. Am Rande der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR ging er auf die Journalisten zu und sagte: „Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.“ Der Satz ging in der Formulierung „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ in die Geschichte ein.

Für DDR-Staatschef Erich Honecker war dies eine Fremdsprache, die er nicht verstand. Wenige Wochen später antworteten die Bürger seines Landes per Abstimmung mit den Füßen.

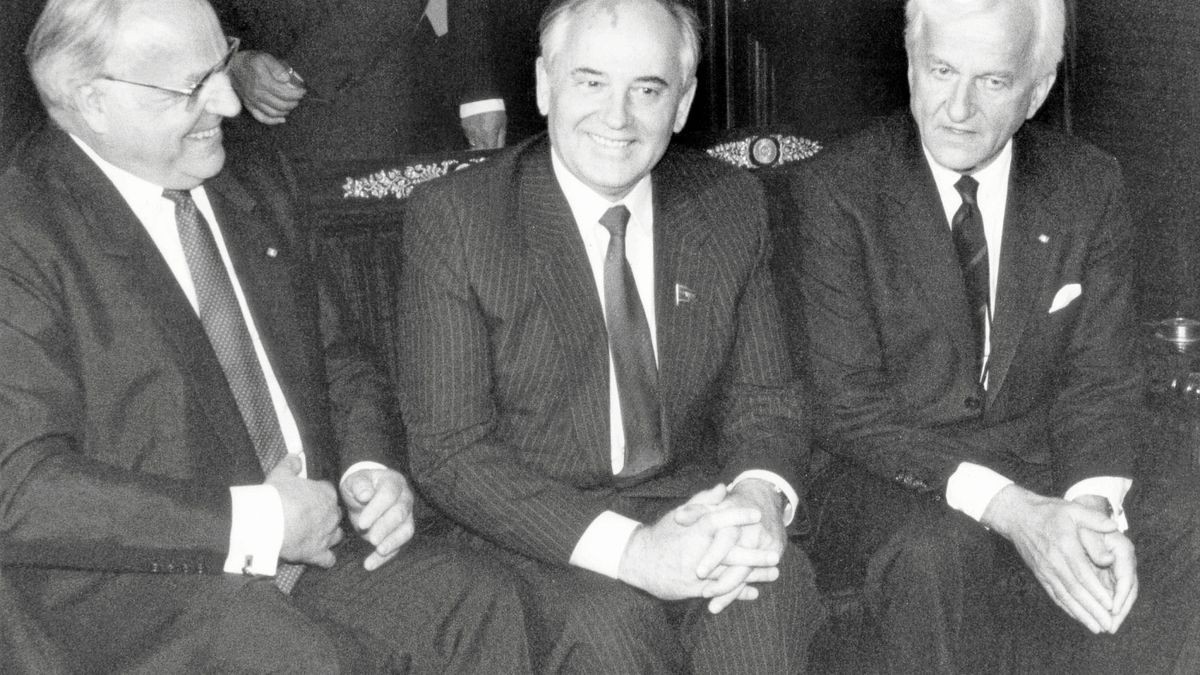

In Verhandlungen mit Bundeskanzler Helmut Kohl brach Gorbatschow ein in Moskau seit 1945 geltendes Tabu: die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit. Beim Treffen mit Kohl, leger in Strickjacke, am 16. Juli 1990 im Kaukasus gab der Russe die Zusage zum Verbleib des vereinten Deutschlands in der Nato. Für seine Politik der Entspannung nach innen und außen bekam Gorbatschow 1990 den Friedensnobelpreis.

Gorbatschow: im Westen gefeiert wurde, Krisen im eigenen Land

Allerdings hatte Gorbatschow die Wiedervereinigung zunächst abgelehnt. Erst nach der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR, bei der am 18. März 1990 die für die deutsche Einheit eintretenden Gruppierungen die Mehrheit gewonnen hatten, bröckelte sein Widerstand. Nach der Resolution des Bundestags über die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens, gab er schließlich grünes Licht für die Wiedervereinigung.

Mit der Ausdehnung der Nato nach Osten, bis an Russlands Grenzen, hatte Gorbatschow nicht gerechnet. Er habe 1990 anders lautenden Versprechungen geglaubt, beklagte er zuletzt mehrfach. Früher hatte er hingegen behauptet, es habe keine Zusage gegeben. Die Sorge, Russland könne wieder in Konfrontation mit dem Westen geraten, trieb ihn bis an sein Lebensende um.

Während Gorbatschow im Westen gefeiert wurde, türmten sich im eigenen Land die Krisen auf. Viele Sowjetbürger hatten zwar Hoffnung auf eine bessere Zukunft und waren erleichtert, als die Angst vor der Obrigkeit langsam schwand. Doch es fehlte an Alltagswaren. Lange Schlangen vor den Läden machten das gerade erst keimende Vertrauen der Bürger zur Staatsspitze zunichte. Der Kollaps der Sowjetunion führte zu heftigen sozialen Verwerfungen. Anfang der 90er- Jahre rissen sich unter Gorbatschows Nachfolger Boris Jelzin mächtige Oligarchen große Staatsfirmen unter den Nagel. Populär war Gorbatschow zu Hause nie.

Ein Putschversuch leitete das Ende von Gorbatschows Herrschaft ein

Hinzu kam: Nationale Egoismen im Sowjetreich zerrissen den Vielvölkerstaat. 1989 riefen die Kasachen nach Unabhängigkeit, die Balten nach Eigenstaatlichkeit. Im Kaukasus herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Gorbatschow versuchte durch den Truppenabzug aus Afghanistan Druck aus dem Kessel zu nehmen.

Ein Putschversuch einiger Altkommunisten im August 1991 leitete das Ende von Gorbatschows Herrschaft ein. Mehrere Tage lang hielten die Aufständischen Gorbatschow auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim unter Hausarrest. Der Volkstribun Boris Jelzin spielte den neuen starken Mann: Er ließ die KPdSU verbieten und demütigte deren Generalsekretär vor laufenden Kameras. Gorbatschow blieb als Präsident nominelles Staatsoberhaupt, bis die Sowjetunion sich Ende Dezember 1991 auch formal auflöste.

Gorbatschow: Vom Bauernsohn zum Weltenlenker

Gorbatschow wurde am 2. März 1931 als Sohn eines russischen Vaters und einer ukrainischen Mutter in der Region Nordkaukasus – heute Region Stawropol – geboren. Die Eltern waren Bauern. 1950 bekam der junge Gorbatschow einen der begehrten Studienplätze an der Jura-Fakultät der Lomonossow-Universität in Moskau. 1952 wurde er Mitglied der KP. 1971, im Alter von 40 Jahren, stieg er zum Mitglied des Zentralkomitees auf. 1979 wurde er ins Politbüro berufen, das oberste Leitungsgremium der Partei. 1985 wurde er Generalsekretär der KPdSU.

1996 trat er noch einmal bei den russischen Präsidentschaftswahlen an, scheiterte aber kläglich mit 0,51 Prozent. Von 2001 bis 2004 übernahm den Vorsitz der „Sozialdemokratischen Partei Russlands“. Die Partei wurde 2007 vom Obersten Gericht wegen zu weniger Mitglieder aufgelöst. Mehr Echo fand Gorbatschow als Chef einer von ihm geführten Stiftung, die sich auch Menschenrechts- und Umweltfragen widmet.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion

Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gorbatschow wird an der Seite seiner 1999 an Leukämie verstorbenen Ehefrau Raissa auf dem Friedhof des Neujungfrauenklosters in Moskau bestattet. Raissa war die große Liebe seines Lebens. Die Bilder, wie sich ein weinender Gorbatschow über Raissas Sarg beugte, gingen um die Welt. Noch Jahre danach fühlte er sich mitschuldig an ihrem Tod. „Jeden Tag denke ich daran, dass ich sie nicht retten konnte ... Sie war immer bei mir, hat immer zurückgesteckt. Für meinen Erfolg und meine Karriere hat sie alles gegeben. Ich hätte sie schützen müssen", sagte in einem Interview.