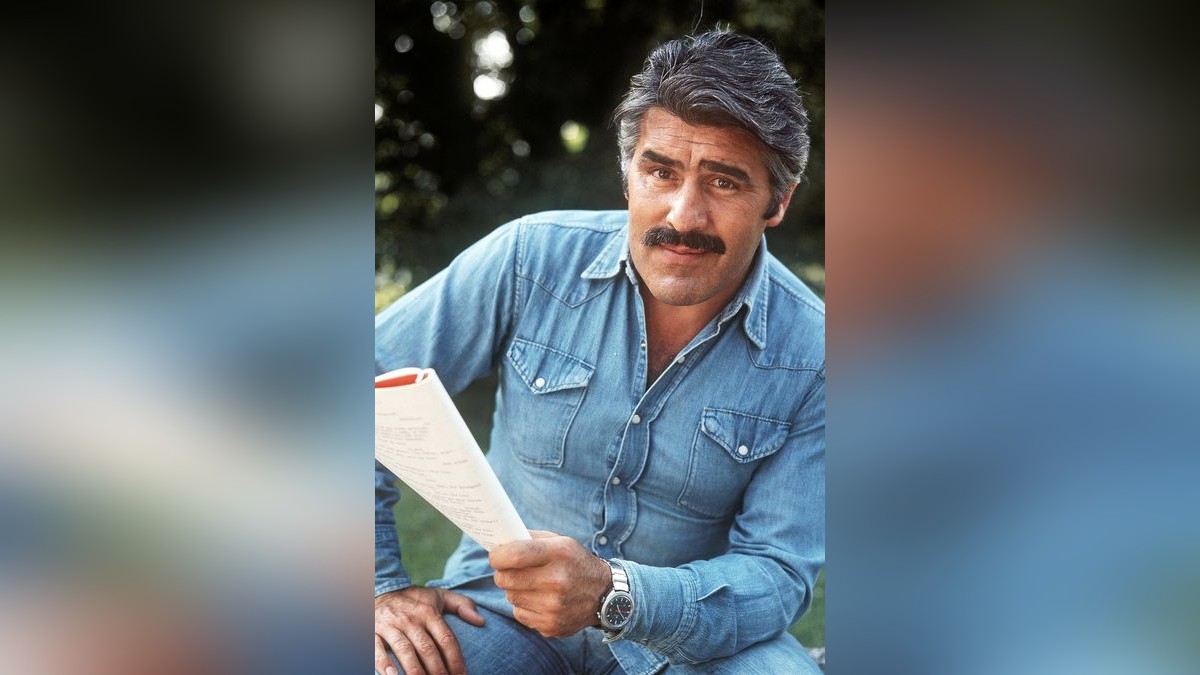

Berlin. Mario Adorf wird 90. Wir sprachen mit der Schauspiellegende über die beruflichen Anfänge, die Nachkriegsjahre – und die Corona-Krise.

Mario Adorf wird 90, doch größere Feiern wird es wegen Corona nicht geben. Der Jubilar konstatiert dies indes ganz nüchtern – was ganz einer Persönlichkeit entspricht, die aus schlimmen Entbehrungen zu einem der größten Stars der deutschen Film- und Fernsehlandschaft avancierte. Grund zum Feiern wäre indes die Tatsache, dass er mit ungebrochener geistiger Klarheit und Schärfe die Welt, Gott und das Böse kommentiert.

Der Titel der Dokumentation, die pünktlich zu Ihrem 90. Geburtstag herauskommt, heißt: „Es hätte schlimmer kommen können“. Ist das tatsächlich das Fazit Ihres Lebens?

Mario Adorf: Dieser Titel sollte einfach humorvoll klingen. Ein tiefergehendes Fazit wäre, mein Leben und meine Karriere als mehr von einer damals zeitgemäßen teils bitteren, teils glückhaften Zufälligkeit gesteuert zu sehen. Also nicht als Ergebnis einer erstrebten, oder geplanten Laufbahn. Mein Schauspiellehrer Peter Lühr korrigierte meine Erklärung über meine Berufswahl, die ich eine Kette von Zufällen nannte, mit dem Wort ‚Fügung’. Nicht als Himmelsgeschenk, sondern als handwerkliche Regel: Alles muss sich fügen, wie die Kanten eines Möbelstücks. Es hat sich gefügt.

weitere Videos

Momentan will sich in unser aller Leben aber nichts so recht fügen. Wie nehmen Sie die aktuelle Pandemie-Krise wahr?

Adorf: Hier sehe ich schwarz. Das Corona-Geschehen wird unser Leben auf Jahrzehnte verändern. Im Augenblick geht die Welt mit dieser Bedrohung sträflich sorglos um. Das wird sich bitter rächen.

Hat die Pandemie auch Auswirkungen auf die Planungen Ihres Geburtstags oder sind Sie jemand, der ohnehin keine großartigen Feiern mag?

Adorf: Es waren durchaus einige Feiern zu diesem Anlass geplant, die aber dem Virus zum Opfer gefallen sind. Und ehrlich gesagt, fehlen sie mir nicht.

- Lesen Sie auch: Kommt die zweite Corona-Welle? Was die Fallzahlen verraten

Was war eigentlich das schlimmste Ereignis Ihres Lebens?

Adorf: Die einzige schwierige und schlimme Zeit waren für mich die Kriegs- und Nachkriegsjahre, im Krieg geprägt von der Angst der Bombennächte und danach vom Hunger und der Notwendigkeit, mein Studium am Bau und in den Bimsgruben meiner Heimat zu finanzieren. Eine harte, aber gute Lehre. Kriegs- und Nachkriegszeit waren eben die wichtigsten Erfahrungen meines Lebens. Wir könnten jetzt noch Stunden darüber sprechen, ob über die Todesangst der Bombennächte oder die Verrohung, die man damals als Jugendlicher erlebte. Aber nur so bin ich der geworden, der ich bin. Ich glaube, ohne diese Zeit gäbe es den Schauspieler Mario Adorf nicht.

Die Kriegsjahre erlebten Sie zunächst als Jungvolk-Führer ...

Adorf: … und ich war mit Feuer und Flamme dabei.

Wie erklären Sie sich die damalige Begeisterung?

Adorf: Es war ja keine Begeisterung für den Nationalsozialismus, darunter konnte ich mir damals kaum etwas vorstellen. Ich mochte das organisierte Leben im Jungvolk. Sogar meine Mutter, die die Nazis nicht besonders mochte, war froh, weil ich von der Straße weg war. Denn sie war alleinerziehend und berufstätig und konnte sich tagsüber nicht um mich kümmern.

Ihren Durchbruch im Kino schafften Sie in „Nachts, wenn der Teufel kam“, in der Rolle eines Massenmörders im Zweiten Weltkrieg. Hatten Sie eigentlich je etwas dagegen, Bösewichte zu spielen?

Adorf: Ich habe nichts gegen Böse, das sind die dankbareren Rollen. Früher schrieb man, ich hätte mich dagegen gewehrt, weil ich mich festgelegt fühlte. Aber das stimmt nicht. Gutmenschen und Helden sind für mich als Schauspieler viel uninteressanter. Das war schon am Theater so. Ich fand den Jago immer spannender als den Othello, die Kanaille Franz dankbarer als den Karl Moor.

weitere Videos

Haben Sie sich gefragt, warum Menschen zu solchen Taten fähig sind?

Adorf: Ich gehe davon aus, dass Menschen nicht böse geboren werden. Sie können Anlagen mitbekommen, die sie leichter ins Böse abgleiten lassen. Aber da kommen noch viele andere Faktoren wie Erziehung und soziales Umfeld hinzu. Das habe ich auch bei meinen Rollen stets berücksichtigt, abgesehen von Karl May, wo man die Figur des bösen Santer ganz klar als Schurken zeigen muss. Aber sonst habe ich meine Figuren so angelegt, dass man ihren menschlichen Kern sehen konnte. Wir haben die Tendenz, das Böse als das Unmenschliche außerhalb des Menschseins anzusiedeln und sagen: „Der gehört nicht zu uns, den grenzen wir aus.“ Aber dagegen habe ich mich immer gewehrt. Denn alles ist menschlich, auch das noch so Böse.

Der Gegenpol dazu wäre Gott. Aber an den glauben Sie nicht, wie Sie mal gesagt haben.

Adorf: Ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht an den von den Religionen erfundenen Gott glauben kann. Das heißt, den lieben Gott, von dem viele Menschen glauben, dass er auf irgendeine Art an ihrer Existenz teilhat, auf sie Einfluss nimmt und die trostreiche Aussicht auf eine Existenz nach dem Tod bietet. Eben dieser Trost wird mir durch mein Nichtglaubenkönnen nicht zuteil. Das heißt aber nicht, dass ich ungläubig bin.

Sondern?

Adorf: Ich meinte vielmehr, dass ich an eine unbegreifliche, unvorstellbare Kraft glaube, die das Universum geschaffen hat, die so viel größer ist, als dass sie sich um unsere winzige Existenz kümmern könnte. Daher darf ich die noch umfassender als Gott nennen.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema

- Alle News im Überblick: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

- Aktuelle Zahlen: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionsfaktor

- Informationen des Auswärtigen Amtes: Diese Länder sind Corona-Risikogebiete

- Mehr Geld für Eltern: So kriegen Eltern den Kinderbonus in der Corona-Krise

- Reisen ins Ausland: Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt

- Wo was gilt: Die Corona-Regeln der Bundesländer

- Wer ist besonders gefährdet? Coronavirus – Menschen mit diesen Vorerkrankungen sind gefährdeter

- Alle Infos zur Pandemie: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus

- Informationen zur Corona-Warn-App: Die Corona-Warn-App ist da: Was man jetzt wissen muss