Frankfurt/Main. Weil Kreditinstitute keine Strafzinsen von Privatkunden verlangen wollen, erhöhen sie einfach die Kontokosten – etwa die Grundgebühr.

In Zeiten drohender Strafzinsen für Geldanlagen sind findige Privatanleger offenbar auf ein sehr klassisches Bankprodukt gekommen: das Schließfach. Sollten die Institute auf die Idee kommen, die 0,4 Prozent Negativzins, die sie bei der Europäischen Zentralbank (EZB) zahlen müssen, flächendeckend auch an ihre Privatkunden weiterzugeben, können diese das Geld ja auch in bar in den gemieteten Safe legen.

Absurd? Nicht ganz. Wer für 20.000 Euro 0,4 Prozent Strafzins oder 80 Euro zahlen muss, wenn er das Geld auf ein Sparkonto einer Bank legt, kommt mit einem Schließfach günstiger davon. Bei der Berliner Sparkasse etwa kostet das Fach ab 59 Euro jährlich, bei der Commerzbank schon 75 Euro. Die Hamburger Sparkasse, eine der günstigeren bundesweit, verlangt 25,60 Euro – noch. Die Haspa will das Schließfach Anfang 2017 verteuern. Die Nachfrage steigt.

Zeiten des kostenlosen Girokontos könnten vorbei sein

Möglicherweise hängt das nicht nur mit der Angst der Privatkunden vor den Negativzinsen zusammen. Die meisten großen Banken wollen unbedingt vermeiden, sie an Privatkunden weiterzugeben. Aber fast alle Banken und Sparkassen überdenken gerade ihre Gebühren. Und möglicherweise ist das kostenlose Girokonto, das viele anbieten, bald Geschichte. Denn die Konten wurden in guten Zeiten durch Einnahmen aus anderen Geschäften subventioniert. Jetzt sind die Zeiten für Banken schlecht.

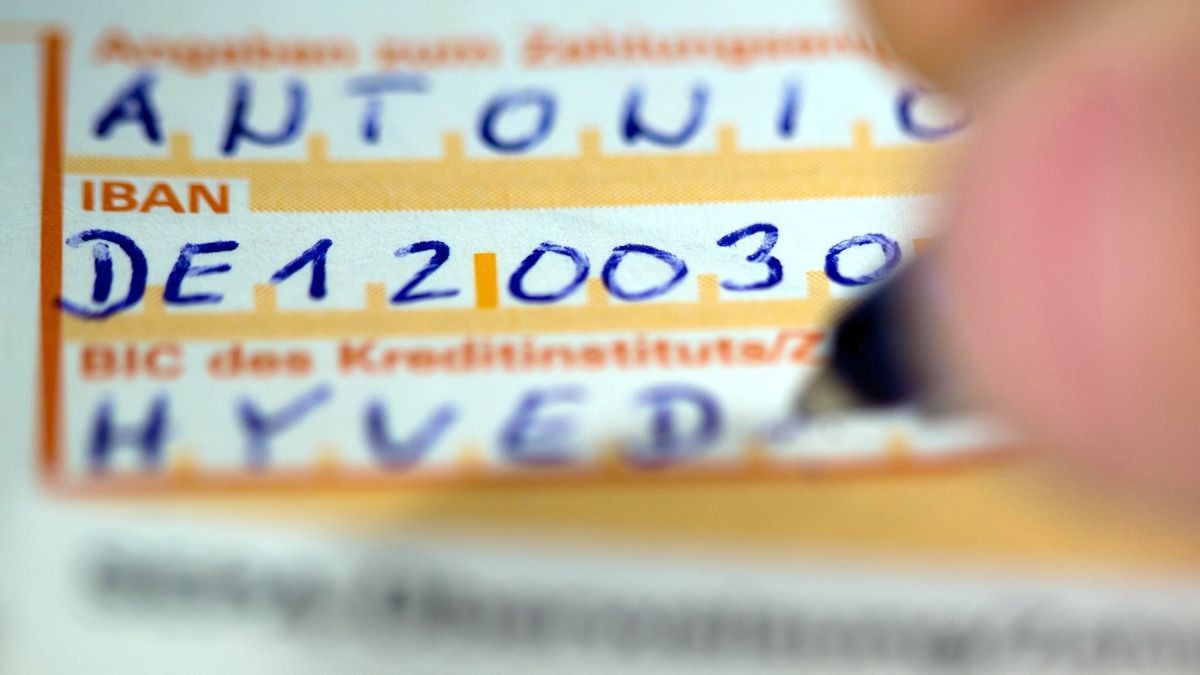

Und so verlangt die Commerzbank, die mit einem kostenlosen Girokonto nebst Startguthaben wirbt, seit 1. Juni je Überweisung auf Papier 1,50 Euro. Vor allem die sind für die Institute teuer: Ein Bankmitarbeiter muss die Daten vom Überweisungsträger ins IT-System übertragen und die Überweisung dann ausführen.

Sparkassen überdenken Preislisten

Auch Kreditkarten hat die Commerzbank deutlich verteuert: Die Prepaidkarten um zehn Euro auf nun 39,90 Euro Jahresgebühr, die Goldkarte um den gleichen Betrag auf 99,90 Euro, die normale Karte um fünf Euro auf 39,90 Euro.

Bei der Berliner Sparkasse hieß es bereits im Frühjahr, man müsse sich noch in diesem Jahr die Preisstruktur der Konten anschauen. Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Derzeit kostet das günstigste Girokonto zwei Euro im Monat, Überweisungen auf Papier werden jeweils mit 1,90 Euro extra berechnet. Im Premiumkonto zu vier Euro monatlich sind Papierüberweisungen kostenlos.

Postbank erhöhte als erste die Gebühren

Selbst die Hamburger Sparkasse, nach Bilanzsumme Deutschlands größte Sparkasse, gibt ihre 15 Jahre währende Preiszurückhaltung auf. Wer mit einem Papierbeleg ankommt und Geld überweisen will, muss vom 1. Oktober an einen Euro statt zuvor 40 Cent zahlen. Die Kontoführung für das Girokonto erhöht sich zugleich um einen auf 3,95 Euro monatlich.

Bei der Sparkasse Essen haben die Kunden die Preiserhöhungen schon hinter sich. Das Onlinekonto Giro-Direkt verteuerte sich im Juli vorigen Jahres um einen Euro auf 3,75 Euro im Monat. Wer Überweisungen über das SB-Terminal abliefert, muss 25 Cent dafür zahlen.

Angefangen mit den zusätzlichen Gebühren hatte vor mehr als einem Jahr die Postbank. Sie führte damals für Überweisungen auf Papier eine Gebühr von 0,99 Euro ein. Dass es dabei nicht bleibt, deutete Institutschef Frank Strauß dann in diesem Frühjahr an. Das kostenlose Girokonto, das die Bank seit Jahrzehnten bietet, sei nicht garantiert, sagte er. Die Postbank jedenfalls will demnach die Preise vom kommenden Jahr an ändern. Einzelheiten gibt es auch hier noch nicht.

Zwei kleine Genossenschaftsbanken verlangen Strafzinsen

Eines wollen die großen Institute auf keinen Fall: Den Privatkunden verschrecken und ihm Strafzinsen für angelegtes Geld abverlangen, wie es die kleine thüringische Genossenschaft-Direktbank Skatbank tut. Seit Frühjahr 2015 zahlen Kunden 0,25 Prozent Zins für Beträge über 500.000 Euro, wenn die Summe aller Einlagen des Kunden bei der Bank mindestens drei Millionen Euro beträgt. Das trifft kaum den Normalanleger, ist aber ein deutliches Zeichen für die Branche.

Die kleine Raiffeisenbank Gmund in Bayern stellt ab 1. September 0,4 Prozent für Sparsummen über 100.000 Euro in Rechnung. Der Grund: Das genossenschaftliche Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken, die DZ Bank, verlangt von den Mitgliedern, die überschüssige Liquidität bei ihr parken, den EZB-Strafzins.

Vor allem für Unternehmen kann es teuer werden

Ob andere Genossen nachziehen? Ihr Verband, der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbaken, glaubt nicht, „dass wir in Deutschland im Privatkundengeschäft in der Breite Negativzinsen sehen werden“. Dazu sei der Wettbewerb zu intensiv. Ähnlich heißt es beim Sparkassen-Dachverband DSGV: „Da der deutsche Bankenmarkt extrem wettbewerbsintensiv ist, halten wir Verwahrentgelte im breiten Privatkundengeschäft nicht für wahrscheinlich.“ Aber: „Je nach Andauern der Niedrigzinsphase werden sich aber auch Sparkassen nicht dauerhaft den Gegebenheiten der Märkte widersetzen können.“ Die Berliner Sparkasse formuliert es so: Sie wolle Verwahrentgelte für Privatpersonen solange wie möglich verhindern.

Und die großen Privatbanken? Die Deutsche Bank plant „derzeit nicht, im breiten Kundengeschäft Kosten für Einlagen an die Kunden weiterzugeben“. Das heißt aber auch: Unternehmenskunden werden mit Negativzinsen belegt. Oder zumindest gedrängt, die Konten zu räumen: „Für institutionelle Kunden ist die Bank im engen Dialog, um passende Anlagealternativen oder Kompensationsmodelle zu vereinbaren.“

Die Verbraucherzentralen sammeln Daten

Die Commerzbank teilt dürr mit: „Auf die Einlagen von Privatkunden berechnen wir keine negativen Zinsen.“ Das Tagesgeldkonto wird derzeit mit 0,0 Prozent verzinst.

Auch die Verbraucherzentralen beschäftigen die Kontogebühren. „Generell dürfen Banken ihre Gebühren auch erhöhen“, sagt Frank-Christian Pauli, Referent Finanzmarkt beim Bundesverband VZBV. Allerdings müsse das nachvollziehbar und transparent sein. „Wir sind dankbar, wenn Verbraucher, die sich jetzt über diese Änderungen ärgern, uns Hinweise geben.“ Das sei bei jeder Verbraucherzentrale möglich oder über das Beschwerdeformular der „Marktwächter“ im Internet.