Essen. Prostatakrebs, die häufigste Tumorerkrankung bei Männern, bleibt meist lange Zeit unentdeckt. Dabei ist eine frühe Diagnose wichtig.

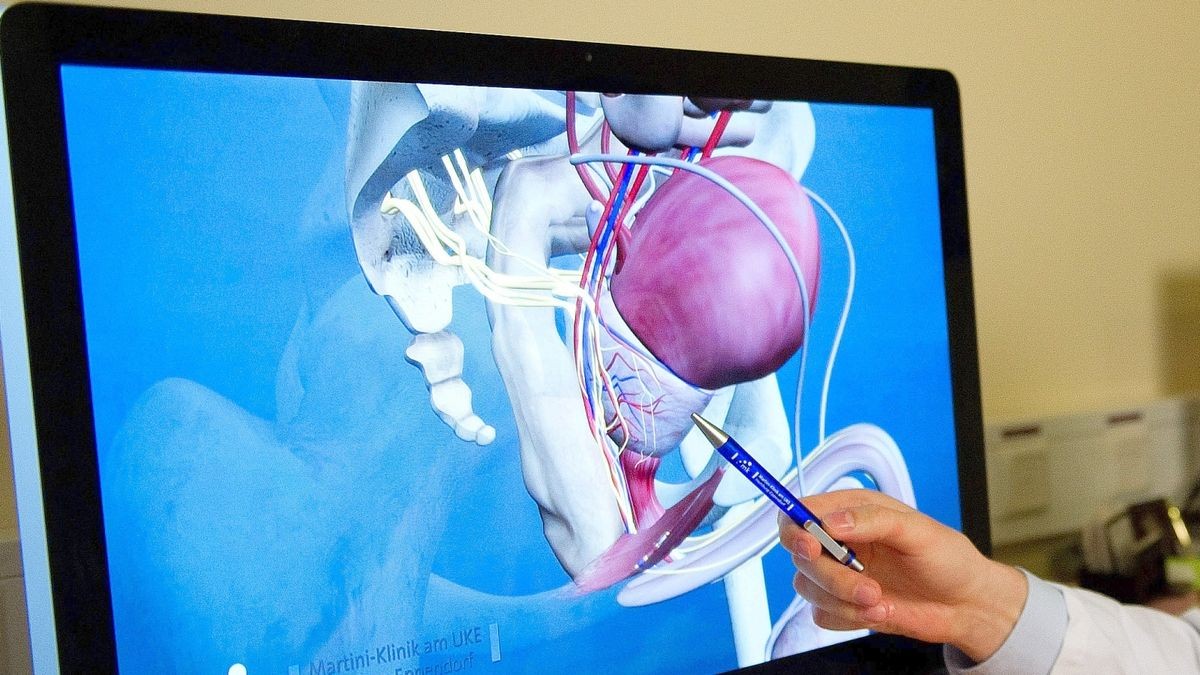

Sie ist etwa kastaniengroß, wiegt um die 20 Gramm und liegt zwischen Harnblase und Beckenboden: die Vorsteherdrüse (Prostata). Ein unscheinbares kleines Organ, in dem sich jedoch häufiger als in vielen anderen Organen bösartige Tumorzellen bilden können.

Prostatakarzinome sind bei Männern die häufigste Krebserkrankung und die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache.

Wen betrifft die Erkrankung?

Das mittlere Erkrankungsalter liegt in Deutschland etwa bei 70 Jahren. Pro Jahr treten 63.000 bis 64.000 neue Fälle auf. „Obwohl die Neuerkrankungsrate stagniert, wird die absolute Zahl aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren steigen“, prognostiziert Prof. Herbert Rübben, Direktor der Klinik für Urologie am Uniklinikum Essen (UK Essen).

Warum Prostatakrebs entsteht, ist bis heute weitestgehend unbekannt, als Risikofaktor gilt aber vor allem das Alter: „Während die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten zehn Jahre an Prostatakrebs zu erkranken, bei einem 45-Jährigen bei etwa 1 zu 220 liegt, steigt das Risiko bei einem 75-Jährigen auf 1 zu 17“, meldet die Deutsche Krebsgesellschaft.

Auch die familiäre Veranlagung spielt eine Rolle: Ist der Vater betroffen, verdoppelt sich das Risiko für den Sohn, erkrankt der Bruder, ist das Risiko sogar bis zu dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Auch Hormone sind an der Entstehung der Krankheit beteiligt, wenngleich man die Mechanismen nicht genau kennt. Fest steht, dass ohne das männliche Geschlechtshormon Testosteron kein Prostatakarzinom entsteht.

Wie macht sich ein Prostatakarzinom bemerkbar?

Das Prostatakarzinom wächst in der Regel sehr langsam und verursacht im frühen Stadium keine Symptome. „Früher wurde Prostatakrebs daher meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium festgestellt“, sagt Dr. Jochen Heß, Facharzt für Urologie am UK Essen. „Heute gibt es jedoch gute Möglichkeiten der Früherkennung – insbesondere die bildgebenden Verfahren haben sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.“ So werden heute drei Viertel der Tumoren in einem lokal begrenzten, also potenziell heilbaren, Stadium entdeckt.

Erst wenn das Karzinom eine gewisse Größe erreicht oder Metastasen gebildet hat, treten Symptome wie vermehrter Harndrang, Probleme beim Wasserlassen, Blut in Urin oder Samenflüssigkeit, Schmerzen beim Samenerguss, Impotenz, Schmerzen im Rücken- und Beckenbereich, in der Hüfte und den Oberschenkeln auf. Diese Symptome können allerdings auch auf gutartige Prostataveränderungen hindeuten, die etwa ab dem 50. Lebensjahr sehr häufig sind.

Wie wichtig sind Früherkennungsuntersuchungen?

Je früher Krebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Das gilt auch für das Prostatakarzinom. Dennoch müsse sorgfältig abgewogen werden, wann welche Maßnahmen zum Einsatz kommen, um Überdiagnosen und Übertherapien zu vermeiden, sagt Herbert Rübben.

Ab dem 45. Lebensjahr, bei familiärer Veranlagung ab dem 40. Lebensjahr, können Männer Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch nehmen. Die Fachgesellschaften empfehlen in ihrem Leitlinienprogramm zur Onkologie zunächst die Tastuntersuchung, bei der allerdings nur oberflächlich liegende oder sehr große Karzinome bemerkt werden. Deshalb wird zudem die Konzentration des prostataspezifischen Antigens, kurz PSA, im Blut ermittelt. Hohe Werte können auf ein Karzinom hindeuten.

Wieso sollte der Tumor nicht immer behandelt werden?

Anstatt in einem solchen Fall sofort aktiv eine Behandlung zu beginnen, raten die meisten Ärzte heute dazu, abzuwarten und zu beobachten – sofern es sich um einen kleinen und harmlosen Tumor handelt. Denn etwa die Hälfte der auf diese Weise entdeckten Karzinome, so schätzen Experten der Deutschen Krebsgesellschaft, würde den Betroffenen unbehandelt keine Beschwerden verursachen und auch ihre Lebenserwartung nicht verkürzen. Auch Herbert Rübben und Jochen Heß empfehlen, zunächst eine Kontrolle des PSA-Wertes und gegebenenfalls weitere diagnostische Verfahren heranzuziehen.

Dazu zählt in ausgewählten Fällen auch die Probenentnahme aus der Prostata, die idealerweise als sogenannte Fusionsbiopsie durchgeführt wird. Hierbei übertragen Ärzte Bilder einer MRT-Aufnahme in das Ultraschallbild und erstellen so ein dreidimensionales Modell der Prostata. „Man erhält so einen wesentlich besseren Eindruck vom Wahrheitsgehalt der Diagnose Prostatakarzinom“, sagt Heß. Was wiederum bessere Differenzierungsmöglichkeiten bei der Therapiewahl eröffne.

Wie werden Betroffene behandelt?

Von den jährlich 63.000 bis 64.000 Neuerkrankten werden heute noch etwa 25.000 operiert. Diese Zahl werde aber mit der Zunahme der sogenannten aktiven Überwachung weiter abnehmen, sagt Heß. Dieses auf regelmäßige Kontrolluntersuchungen gestützte Vorgehen gilt mittlerweile als erste Option bei kleinen harmlosen Tumoren.

„Die Überlebenschance ist mit über 90 Prozent exzellent“, sagt Rübben. Eine umfassende Aufklärung des Patienten spiele in diesem Zusammenhang aber eine extrem wichtige Rolle, so Heß. Denn natürlich wirke die Feststellung „Sie haben Krebs, aber wir machen nichts“ auf die meisten Menschen in höchstem Maße verunsichernd.

Wann ist eine Operation notwendig?

Schreitet die Erkrankung fort, ist aber noch auf die Prostata begrenzt, kann diese operativ entfernt werden. Alternativ dazu kommt die Bestrahlung infrage zum Beispiel mit Protonen oder im Rahmen einer „konventionellen“ Strahlentherapie. Bei aggressiven Tumoren, die aber nicht die gesamte Prostata, sondern nur ein begrenztes Areal befallen haben, erzielt die fokale Therapie mithilfe von Ultraschall oder Bestrahlung gute Erfolge.

Hat der Tumor sich bereits über die Prostata ausgebreitet und Fernmetastasen gebildet, geht es nicht mehr um Heilung, sondern darum, Lebensqualität zu erhalten. So kann eine Hormontherapie mit Testosteronblockern das Tumorwachstum zeitweise stoppen und die Schmerzen verringern.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Obwohl Chirurgen mittlerweile darum bemüht sind, die Prostata nervenerhaltend zu entfernen, erleidet etwa die Hälfte der Männer infolge der Operation Erektionsstörungen. Manchmal lassen sich diese Probleme durch entsprechende Therapien beheben. In etwa fünf Prozent der Fälle kommt es zu Inkontinenz, die ebenfalls mit entsprechender Behandlung oft kuriert werden kann.