Hamburg. Die Hamburger Archivare haben die Daten aller Auswanderer nach Amerika digitalisiert. Sechs Millionen Datensätze sind verfügbar.

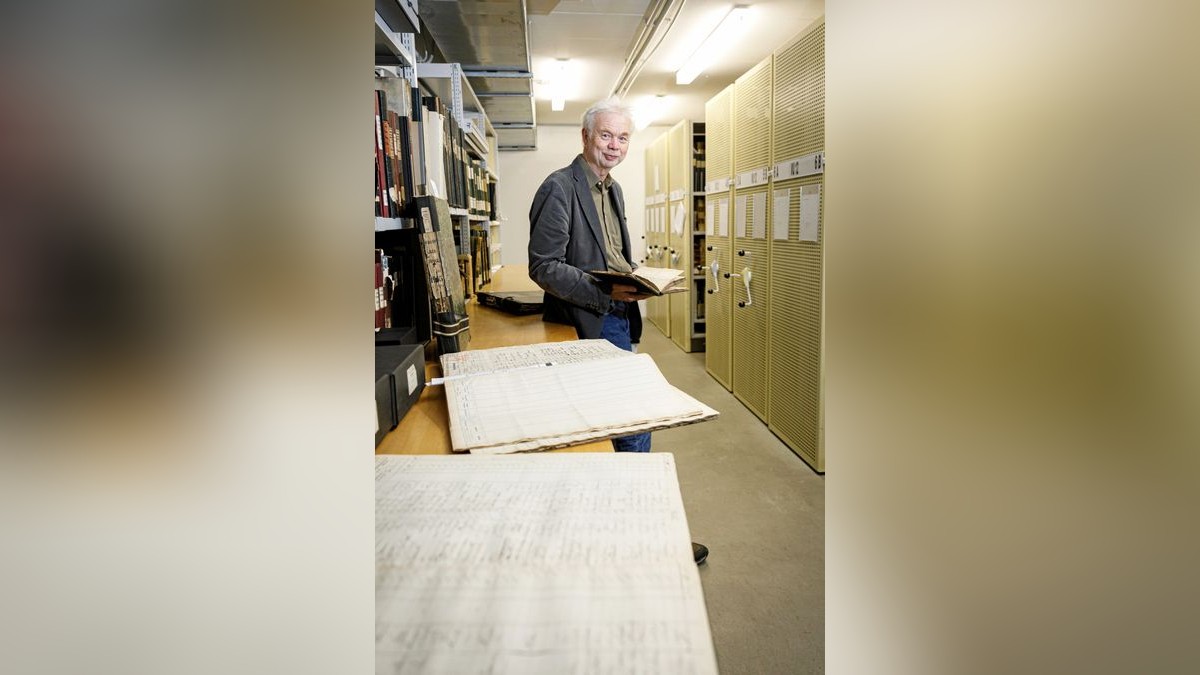

Paul Flamme blättert in einem großformatigen historischen Band, der im Keller des Hamburger Staatsarchivs lagert. „Schauen Sie mal hier“, sagt der Historiker und zeigt auf einen handgeschriebenen Eintrag. Es handelt sich um die Passagierlisten der „Pennsylvania“, die 1895 in Dienst der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG) gestellt und für kurze Zeit das größte in Fahrt befindliche Schiff der Welt gewesen ist.

342 Passagiere hatten in der 1. und 2. Klasse Platz, und noch einmal 2380 Menschen absolvierten die meist neun Tage dauernde Atlantik-Überfahrt im Zwischendeck. Unter den Passagieren, die am 1. Juli 1905 Hamburg in Richtung New York verließen, waren auch Fred und Elisabeth Trump mit ihrer zehn Monate alten Tochter, die ebenfalls Elisabeth hieß.