Exzellenzserie - Teil 1: Physiker Jens Wiebe versucht, Daten auf Atomen zu speichern. Doch noch sträuben sich die Teilchen.

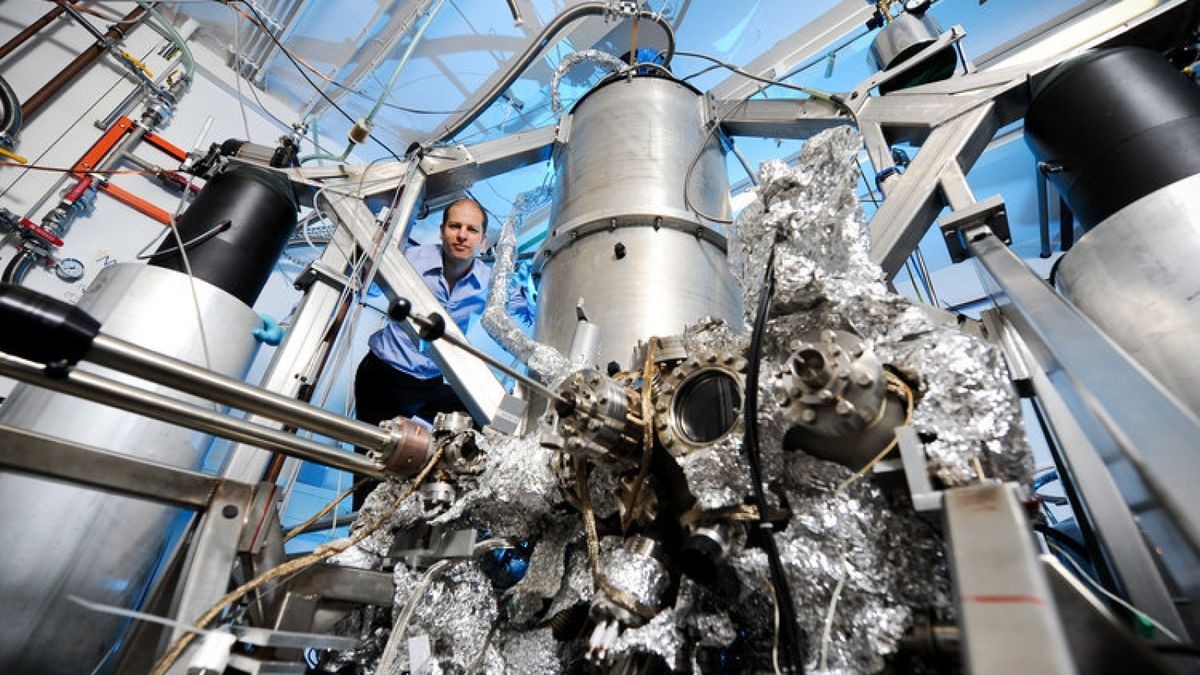

Hamburg. Um die kleinsten Teilchen der Welt zu nutzen, hat Dr. Jens Wiebe eine wahrhaft große Maschine konstruiert. Das Herzstück ist eine übermannsgroße Edelstahltonne, die auf baumstammdicken Stützpfeilern ruht, umgeben von einem Geflecht aus Kabeln, die sich bis zur Decke erstrecken, wo sie in einer kreisrunden Öffnung verschwinden. Vier Jahre Arbeit und eine Million Euro stecken in der raumgreifenden Apparatur. Sie dient einem spektakulären Ziel: Daten auf einzelnen Atomen zu speichern - auf Teilchen, die zehn Millionen Mal kleiner sind als ein Millimeter.

Am Fuß der Tonne befindet sich eine Vakuumkammer, in die man durch eine Art Bullauge hineinschauen kann. Im Inneren herrschen Bedingungen wie im Weltraum: kein Staubkörnchen, keine Feuchtigkeit, kein Sauerstoff sollen das Experiment stören. In dieser Kammer erhitzt Jens Wiebe einen Draht aus Eisen auf über 1000 Grad, bis er in seine kleinsten Bestandteile verdampft, die sich einzeln, wie winzige Tröpfchen, auf einer Kupferplatte sammeln. Damit sie dort stillhalten, kühlt der Forscher die Platte auf beinahe minus 273 Grad ab.

Nun kommt das wichtigste Werkzeug zum Einsatz, das sich in der Stahltonne verbirgt: ein Rastertunnelmikroskop. Es hat keine Linsen und braucht kein Licht; stattdessen ertastet es die Oberfläche mit einer extrem feinen Spitze. Jedes Mal, wenn sie auf ein Teilchen trifft, registriert ein Sensor diese Auslenkung und schickt die Daten ein Stockwerk höher, wo Computer ein Bild auf den Schirm werfen. Und dann kann man sie sehen, als rot leuchtende Punkte vor einem blauen Hintergrund: Atome, die Bestandteile der Materie.

Das Rastertunnelmikroskop wurde schon 1986 erfunden, doch Wiebe und sein Professor Roland Wiesendanger vom Institut für Angewandte Physik an der Universität Hamburg haben die Technik so verbessert, dass sie die Atome nicht nur sehen, sondern auch beeinflussen können. Unter anderem aus diesem Projekt entstand der Exzellenzcluster "Nano-Spintronics". An den Untersuchungen sind neben mehreren naturwissenschaftlichen Instituten der Uni auch das Deutsche Elektronen-Synchrotron und das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht beteiligt. Jens Wiebe gehört zu den führenden Nachwuchswissenschaftlern. Der 39-jährige Physiker leitet eine Forschergruppe, die sich der atomaren Datenspeicherung verschrieben hat.

Ein Atom besteht aus einem Kern mit positiv geladenen Protonen und neutralen Neutronen sowie aus einer Hülle mit negativ geladenen Elektronen. Die Elektronen sind dabei nicht fest an den Kern gebunden, sie können sich innerhalb eines Trägermaterials frei bewegen, etwa in einem Stück Silizium.

Diese Beweglichkeit macht sich zum Beispiel die herkömmliche Halbleiterelektronik zunutze, indem sie Elektronen unter dem Einfluss einer elektrischen Spannung dazu bringt, winzige Transistoren elektrisch zu laden oder zu entladen. Eine Einstellung steht für Null, die andere für Eins, die beiden Zeichen des digitalen Alphabets - sogenannte Bits. Viele Einsen und Nullen bilden Informationen, die ein Computer in Texte, Bilder oder Videos übersetzen kann. Halbleiter als Datenträger kommen beispielsweise in Speichersticks zum Einsatz.

Keine Rolle spielt die Ladung von Elektronen hingegen in magnetischen Datenträgern, etwa Festplatten: Dort magnetisiert ein Schreib-Lesekopf winzige Felder, wobei jedes magnetisierte Feld für eine Eins oder eine Null steht. Beide Technologien haben jedoch gemeinsam, dass sie relativ viel Platz brauchen, um ein Bit zu speichern, mindestens eine Fläche, auf der sich hunderttausend Atome befinden.

Gelänge es, Daten auf einzelnen Atomen beziehungsweise auf deren Elektronen abzulegen, könnte sich die Speicherdichte um das 100 000-fache erhöhen - die Grundlage für winzige Massenspeicher mit gigantischer Kapazität. "Vielleicht wird es in zehn Jahren möglich sein, die gesamte Literatur der Welt auf einer Armbanduhr zu speichern", sagt Professor Roland Wiesendanger, Sprecher des Nano-Spintronics-Projekts.

Um diese Vision wahr werden zu lassen, erforschen Jens Wiebe und sein Team eine Eigenschaft der Elektronen, die mit der Funktion einer Kompassnadel vergleichbar ist: Die Elektronen rotieren um ihre eigene Achse, sowohl links als auch rechts herum, dabei erzeugen sie ein magnetisches Moment. Diesen sogenannten Spin, der entweder nach unten oder nach oben zeigt, kann Wiebe mit dem Rastertunnelmikroskop verändern, indem er über die Mikroskopspitze einen sogenannten Tunnelstrom auf die Elektronen leitet, der ihre Drehrichtung ändert. Wird nun festgelegt, ob etwa der Spin nach oben für eine Eins oder eine Null steht, könnte die so gespeicherte Information anschließend auch abgelesen werden.

Noch allerdings gebärden sich Wiebes Teilchen ein wenig widerspenstig. Die Eisenatome halten auf der Kupferplatte nur bei extremen Minusgraden still - wie sollte man eine solche Temperatur in einer Festplatte erzeugen? Außerdem löschen sich die atomaren Bits nach einer Weile von selbst. Wiebes Team hat es auch schon mit Kobaltatomen auf einer Platinplatte versucht - vergeblich. Und schließlich ist das Rastertunnelmikroskop viel zu langsam, um Daten zügig zu schreiben - moderne Festplatten schreiben in Sekunden Hunderte Megabites.

Doch es gibt erste Erfolge. Zum Beispiel ist es Wiebes Team gelungen, aus nebeneinander aufgereihten Atomen einen "Draht" zu bauen und darüber Daten zu übertragen. Im Computerraum demonstriert sein amerikanischer Mitarbeiter Dr. Alexander Khajetoorians, wie leicht das geht: Per Mausklick steuert er die Mikroskopspitze so, dass sie die Eisenatome - auf dem Bildschirm rote Punkte - "greift" und zu einer Reihe zusammenschiebt.

Wiebe wirkt manchmal fast schüchtern, wenn er von seinen Forschungen erzählt. Der Vater von zwei Töchtern, Mitglied einer Jazzband, taut erst richtig auf, wenn man ihn auf Quantencomputer anspricht - neuartige Rechenmaschinen, die es noch nicht gibt. Sie sollen keine gewöhnlichen Bits nutzen, sondern die quantenmechanischen Eigenschaften von atomaren Bits, sogenannten Qubits. Der Spin eines Qubits kann nicht nur nach unten oder oben weisen, sondern eine Mischung beider Zustände annehmen, so dass sich Einsen und Nullen überschneiden. Dieses Phänomen wollen Physiker für Rechenoperationen nutzen, an denen heutige Computer scheitern. "Zur Entwicklung dieser Technik entscheidend beizutragen", sagt Wiebe, "das wär's".